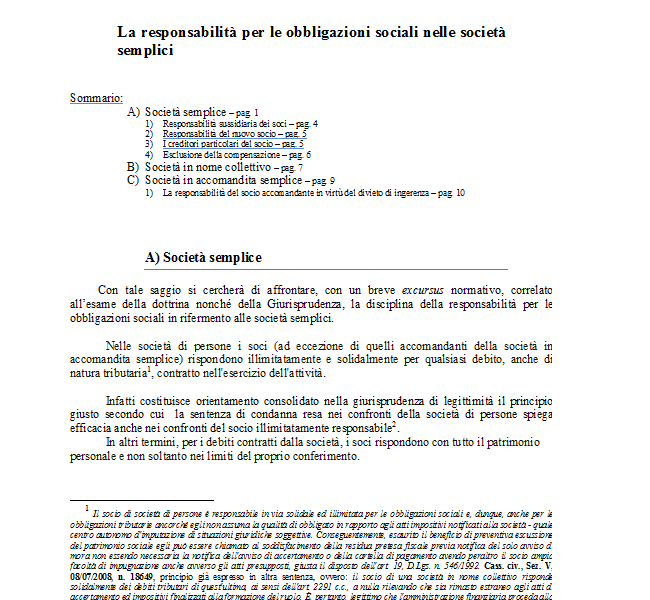

Responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società semplici

Il documento in originale in pdf

Con tale saggio si cercherà di affrontare, con un breve excursus normativo, correlato all’esame della dottrina nonché della Giurisprudenza, la disciplina della responsabilità per le obbligazioni sociali in rifermento alle società semplici.

Nelle società di persone i soci (ad eccezione di quelli accomandanti della società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito, anche di natura tributaria[1], contratto nell’esercizio dell’attività.

Infatti costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio giusto secondo cui la sentenza di condanna resa nei confronti della società di persone spiega efficacia anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile[2].

L’estensione, secondo ultimissima Cassazione

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 13838 del 31 maggio 2013

può essere applicata anche al socio receduto dalla società fallita entro un anno.

Il tutto in base al rapporto tra l’art. 2290 c.c. e l’art. 147 l.f. già chiarito dalla giurisprudenza nelle pronunce 4865/2010, 19304/06, 14962/04, che hanno affermato che il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell’articolo 2290, secondo comma cod.civ., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario; conseguentemente il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l’estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell’articolo 147 l.f. né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario per quanto concerne i terzi a quel momento è ancora in atto.

In altri termini, per i debiti contratti dalla società, i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del proprio conferimento.

In realtà la società offre ai creditori sociali, oltre la garanzia del patrimonio sociale, anche la garanzia personale e solidale dei soci che hanno agito in nome e per conto della società (autonomia patrimoniale imperfetta).

Può a questa garanzia aggiungersi quella del pari personale e solidale, degli altri soci; e tale garanzia in effetti si aggiunge se un patto espresso non la esclude.

Per quanto riguarda la natura di tale responsabilità illimitata, secondo la S.C.[3], non è assimilabile a quella della fideiussione, sia pure ex lege, poiché mentre quest’ultima garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, si ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e ci si surroga nei diritti del creditore (art. 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall’esercizio dell’attività comune (al cui svolgimento, data l’assenza di un’organizzazione corporativa, partecipa direttamente: art. 2257 e 2258 c.c.), ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all’atto dei conferimenti (art. 2280 c.c.), onde l’impossibilità di ammettere (ex art. 1954 c.c.) un’azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l’inapplicabilità degli art. 1953, 1955 e 1957 c.c., che hanno la loro giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore.

Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri.

Infine è bene sottolineare che nelle società di persone, la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi[4] che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, ad esempio, in un giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al de cuius, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.

In via generale è d’obbligo una precisazione, anche al fine di determinare le giuste responsabilità, ovvero: il potere di rappresentanza è, normalmente, ma non necessariamente, connesso e coincidente con quello di amministrazione.

L’amministrazione, infatti va distinta dalla rappresentanza.

Anche se tale distinzione non è stata espressamente prevista dal legislatore, quest’ultimo comunque percepisce una certa differenza dogmatica tra l’amministrazione e la rappresentanza, in quanto la prima è disciplinata nella sez. II (artt. 2257 – 58 – 59, c.c. ) la quale è intitolata dei rapporti tra i soci, mentre la seconda è situata nella sez. III (art. 2266) denominata dei rapporti con i terzi.

Tali poteri determinano una fattispecie complessa distinta in due fasi:

A) processo delibativo di un atto – inerente alla fase volitiva – meramente interna;

B) rappresentanza del medesimo atto mediante l’agere con i terzi – momento esplicativo della volontà – meramente esterno

|

Rapporto |

||

|

RESPONSABILITA’ |

||

| RAPPRESENTANZA | AMMINISTRAZIONE | |

| La responsabilità non è prevista in materia di amministrazione ma soltanto in merito alla rappresentanza ex art. 2267 – ma tale articolo determina un’espressa deroga al principio generale che disciplina le rappresentanza in generale dettato all’art. 1398 secondo cui colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto, quindi, a contrario il rappresentante quando agisce in nome e per conte del rappresentato non è mai responsabile personalmente. | ||

Gli amministratori con rappresentanza hanno il potere di compiere gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo.

art. 2267 c.c. responsabilità per le obbligazioni sociali: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto 1) deve essere portato a conoscenza dei terzi 2) con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (att. 204). [ 3) che i soci, non responsabili personalmente, non debbano amministrare la società]

Ad esempio la possibilità del riconoscimento del debito effettuato dall’amministratore essendo efficace sia nei confronti della medesima, ai fini ed entro i limiti stabiliti dall’art. 1388 c.c., sia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali ne subiscono, di riflesso, gli effetti, ai sensi degli artt. 2267 e 2291 c.c., in quanto responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali[5].

Dunque il socio di una società semplice, che, per effetto della responsabilità solidale ed illimitata, abbia pagato un debito sociale, avrà come rimedio il diritto di rivalersi nei confronti della società in forza della surrogazione al creditore soddisfatto prevista dall’art 1203 n 3 c.c., oppure nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso ai sensi dell’art 1299 c.c. ne, in questa seconda ipotesi, il consocio potrà opporre lo stato di liquidazione della società[6], trattandosi di situazione del tutto estranea al vincolo di solidarietà fra i soci come conseguenza della loro corresponsabilità con la società per i debiti sociali.

1) Responsabilità sussidiaria dei soci

La responsabilità personale dei soci, ancorché illimitata e solidale, è però sussidiaria; i creditori sociali, quindi, possono pretendere il pagamento dai soci solo quando la società non è in grado di soddisfare i suoi debiti.

art. 2268 c.c. escussione preventiva del patrimonio sociale: il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Orbene nell’ambito delle società semplici il socio è destinatario diretto dell’azione esecutiva, salvo che indichi i beni societari su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi; l’esistenza e la concreta indicazione di beni societari facilmente aggredibili opera dunque come fatto impeditivo dell’esecuzione forzata contro il socio[7].

Mentre come avremo poi di vedere nella s.n.c. e nella s.a.s., il socio illimitatamente responsabile non può invece essere aggredito se non previa escussione del patrimonio sociale (artt. 2304 c.c. e 2318 c.c.): la previa escussione (o la sua impossibilità, secondo quanto si dirà di seguito) agisce perciò in questo caso come fatto costitutivo del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Anche se in realtà la S.C.[8] ha precisato che, comunque, nella società in nome collettivo, pur se il beneficio della preventiva esclusione del patrimonio opera solo in sede esecutiva, ciò non preclude ai creditori sociali la possibilità di agire, in sede cognitiva, nei confronti dei soci a fini di accertamento e condanna.

Conseguentemente, i problemi sul rispetto o meno del beneficio sono necessariamente trattati nella fase dell’opposizione all’esecuzione e dunque fin dall’opposizione a precetto.

Secondo la S.C.[9], in ambito endo-processuale, il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell’esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l’abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l’inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l’art. 332 e non l’art. 331 cod. proc. civ.

Eccezione al beneficium excussionis si ha, sempre secondo la S.C.[10], quando in presenza di una cessione, da parte di una società di persone, della propria azienda ad altro soggetto, senza che la cedente sia stata liberata dai debiti relativi all’azienda ceduta, la determinazione di una situazione di coobbligazione solidale fra la cedente ed il cessionario verso i creditori per detti debiti, non determina a favore del socio illimitatamente responsabile della società cedente una estensione del beneficio della preventiva escussione ex art. 2268 e 2304 c.c., di modo da abilitarlo ad opporre al creditore che gli richieda il pagamento non solo l’operatività di tale beneficio con riguardo al patrimonio della società cedente, ma anche con riferimento al patrimonio del cessionario, atteso che il suddetto beneficio concerne solo il rapporto fra il socio e la società cui partecipa e tenuto conto, d’altro canto, che la solidarietà non implica che tutti i condebitori siano tenuti nella stessa posizione.

2) Responsabilità del nuovo socio

art. 2269 c.c. responsabilità del nuovo socio: chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.

L’unica esclusione si ha per le obbligazioni nascenti dai i rapporti interni fra i soci anteriori all’ingresso del nuovo socio

Tale disciplina, è logicamente applicabile, in virtù del richiamo operato dall’art. 2293 c.c. alle s.n.c.; difatti, secondo la Corte di Cassazione[11] in tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci – in base a quanto disposto dall’art. 2269 cod. civ., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall’art. 2293 cod. civ. – per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società.

3) I creditori particolari del socio

I creditori particolari del socio, invece, possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo se dimostrano che gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare i loro crediti. Possono colpire, inoltre, gli utili spettanti al socio debitore tramite il pignoramento[12] presso terzi e procedere al sequestro conservativo[13] della quota dello stesso in sede di liquidazione.

Solo nella fase di liquidazione, poiché secondo la Giurisprudenza di merito[14], principio espresso per la s.a.s ma applicabile per tutte, non è ammesso il sequestro della quota di s.a.s. da parte dei creditori particolari del socio durante la vita della società in quanto il sequestro conservativo non ha una autonoma funzione ma costituisce un momento intermedio di un processo esecutivo destinato a concludersi con l’espropriazione del diritto oggetto dell’esecuzione, il che comporterebbe la modificazione coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato in contrasto con il principio dell’intuitus personae che informa le partecipazioni a società di persone.

Pertanto, oltre al principio dell’intuitus personae, il motivo per cui le quote non possono essere sottoposte ad espropriazione, c’è dato da una sentenza del Tribunale di Ravenna[15] secondo la quale la quota attuale di partecipazione del socio di società in nome collettivo, non essendo di regola liberamente trasferibile, non è suscettibile di espropriazione forzata, risultando dal sistema della legge la correlazione tra libera trasferibilità ed espropriabilità. Tra gli atti conservativi che il creditore particolare del socio può compiere sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione ai sensi dell’art. 2270, comma 1, c.c., non rientra il pignoramento, in quanto la finalità espropriativa tipica di tale atto esecutivo non può essere piegata a mere finalità conservative in vista della futura aggressione della quota che spetterà al socio in esito al compimento delle operazioni di liquidazione della società.

art. 2270 c.c. creditore particolare del socio: il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della socie.

4) Esclusione della compensazione

Per la dottrina maggioritaria l’autonomia patrimoniale della società e la contrapposizione che nel sistema del codice è posta tra gruppo sociale e singoli soci, importano che i crediti e i debiti della società rimangano soggettivamente ed oggettivamente distinti dai debiti e crediti dei soci, con la conseguenza che non è ammessa compensazione tra gli uni e gli altri.

Principio espresso anche dalla Cassazione in una nota sentenza[16] ovvero: alle società a base personale non e conferita la personalità giuridica, ma e tuttavia riconosciuta l’autonomia patrimoniale, come emerge da numerose norme sulle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (artt. 2266, 2271, 2282, 2304, 2305 e 2315 c.c.). La disposizione di cui all’art 2271 c.c. secondo la quale non e ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, costituisce una conseguenza della separazione formale ed effettiva – a causa della predetta autonomia patrimoniale – del patrimonio sociale (e delle relative obbligazioni esterne) dal patrimonio dei singoli soci.

art. 2271 c.c. esclusione della compensazione: non é ammessa compensazione (c.c.1246) fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Anche nel caso in cui il terzo sia creditore della società ma debitore nei confronti del singolo socio.

B) Società in nome collettivo

art. 2291 c.c. nozione: nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

La società in nome collettivo è la forma più elementare di società commerciale; quella che più comunemente assume l’impresa individuale che si trasforma in società.

È uno spirito di reciproca fiducia basata sui vincoli della parentela o dell’amicizia che lega i soci della collettività; l’alea degli affari sociali coinvolge tutti i beni di tutti i soci, essa non può essere affrontata senza che una continua collaborazione si svolga fra i compartecipi all’impresa.

Orbene la disciplina da poco analizzata in merito alla società semplice è di riflesso applicabile anche alle società in nome collettivo in virtù del richiamo espresso dall’art. 2293 c.c.

art. 2293 c.c. norme applicabili: la società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.

art. 2304 c.c. responsabilità dei soci: i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (art. 2268 c.c. e l.f. 184, commaII).

Vi sono però alcune differenze da analizzare.

Per entrambe le società esiste il benefecium excussionis del patrimonio sociale, ma con diversa disciplina di carattere prevalentemente processuale.

| Nella società semplice |

| Il creditore sociale può agire in via esecutiva sul patrimonio personale del socio, il quale però può paralizzare l’azione in via d’eccezione, con l’onere tuttavia d’indicare i beni della società sui quali il creditore sociale possa agevolmente soddisfarsi.Inoltre il creditore particolare, sia pure entro certi limiti, può giungere al punto di provocare la scioglimento della società relativamente al socio suo debitore allo scopo di soddisfarsi sulla quota (art. 2270 2 co) |

| Nella società in nome collettivo (e in accomandita semplice) |

| La preventiva escussione del patrimonio sociale costituisce una condizione di procedibilità dell’azione esecutiva[17] nei confronti del socio e l’onere della prova dell’insufficienza del patrimonio sociale incombe sul creditore che agisce. |

Ha precisato, inoltre, la S.C.[18] che non può dirsi che il socio sia obbligato a far fronte alle obbligazioni sociali solo se e quando il patrimonio si riveli insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali, poiché il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale opera solo nei confronti dei creditori della società e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali e, successivamente, abbiano agito in regresso nei confronti degli altri soci, obbligati solidali, e comunque ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva.

Infine, tale beneficio, nella fase cognitiva, deve essere eccepito dal socio debitore in quanto, non attenendo alla legittimazione ad agire, non può essere rilevato dal giudice ex officio[19], nè, ove non sia stato prospettato nel giudizio di merito, può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di Cassazione.

Per entrambe le società, salvo il descritto benefecium excussionis del patrimonio sociale, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed in entrambe le società è consentito il patto contrario.

| Nella società semplice |

| Tale patto contrario, sia pure limitato ai soci che non hanno agito in nome e per conto della società, ha effetto nei confronti dei terzi se portato a conoscenza con mezzi idonei. |

| Nella società in nome collettivo |

| Invece, il patto è efficace solo nei rapporti tra i soci, salvo naturalmente il divieto del patto leonino[20]. |

Il socio di s.n.c., ancorché abbia ceduto la sua quota, risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, qualunque siano, sino alla data di cessione, dovendosi, tra l’altro, tener conto che le omesse fatturazioni e la mancata conservazione di bolle di accompagnamento, etc. sono riferibili al periodo in cui il ricorrente era socio. Dunque è irrilevante la mancata notifica al medesimo dell’avviso di rettifica, scaturendo la sua responsabilità dall’art. 2291 c.c.[21] In altre parole il socio risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione.

L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto onere sia stato o meno assolto[22].

Per recente Cassazione

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 ottobre 2013, n. 24490

il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali (Cass. 2215/06; Cass. 20447/11; Cass. 6230/13).

Il detto principio trova il proprio riferimento temporale rispetto al momento in cui la società contrae obbligazioni verso il terzo e non già, come sosteneva nella sentenza in commento la ricorrente, rispetto al momento in cui quest’ultimo agisce in giudizio.

È di tutta evidenza che il terzo che entra in rapporti negoziali con una società di persone è consapevole di poter contare anche sulla responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali.

È dunque al momento in cui si stipula il negozio e si contrae l’obbligazione da parte della società che rileva la composizione della compagine sociale. Ne discende necessariamente che se a quel momento il recesso di un socio non è stato pubblicato sul registro delle imprese tale recesso non potrà essere opponibile al terzo senza che rilevi il momento successivo in cui questi intenti azione giudiziaria per l’inadempimento.

Con una altra recente sentenza la S.C.[23](Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 24 marzo 2011 n. 6734 – ) ha stabilito, confermando i dettami normativi ed una vasta giurisprudenza[24], che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l’onere di proporre impugnazione. In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l’eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 6734/2011 che ha dichiarato il diritto dell’Inail di procedere esecutivamente nei confronti del socio per un credito vantato verso la società.

Mentre, come affermato da ultima pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 ottobre 2016, n. 21066

nei rapporti tra soci non opera il principio di illimitata responsabilita’ per le obbligazioni della societa’, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.

Laddove un socio eserciti un’azione nei confronti della societa’ e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla societa’ – salvo il successivo regresso tra i soci stessi – ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.

In altri termini, una volta esclusa la responsabilita’ illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla societa’ verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, l’estensione agli altri soci dell’azione promossa dal socio creditore contro la societa’ e’ confiqurabile solo qualora sussista un effettivo squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.

E la suddetta conclusione risulta perfettamente compatibile con il principio generale espresso dall’articolo 1299 c.c., che limita l’azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi, principio applicabile anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con danaro proprio un debito sociale e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci

C) Società in accomandita semplice

art. 2313 c.c. nozione: nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita (salvo art. 2314 2 co).

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

E’ opportuno subito segnalare, secondo una recente pronuncia (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile sentenza 13 ottobre 2011, n. 21074) che l’accertamento tributario (nella specie, in materia di IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente e, quindi, qualora quest’ultimo abbia la forma di una società in accomandita semplice, al socio accomandatario in carica, alla data della notifica; l’accertamento va, altresì notificato al socio accomandatario cessato in precedenza dalla carica, con riferimento ai crediti insorti durante il periodo della sua amministrazione, se l’Ufficio intenda agire anche nei suoi confronti come coobligato solidale con la società, ai sensi dell’art. 2313 c.c..

art. 2315 c.c. norme applicabili: alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Appare storicamente come il primo esempio in cui il principio della responsabilità limitata s’innesta sulla società.

Il capitale è prevalentemente fornito dagli accomandanti, che rimangono estranei alla gestione e limitano la propria alea alle quote conferite; il lavoro dagli accomandatari, che assumono la direzione dell’impresa, ed in essa rischiano, col loro nome, le loro, più modeste, fortune.

art. 2314 c.c. ragione sociale: la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 2292 (2564, 2567).

L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

E’ da escludere l’adozione di una formula la quale comprenda il nome di una persona che non sia socio accomandatario o che addirittura sia estraneo alla società.

art. 2317 c.c. mancata registrazione: fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297.

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Per la Cassazione[25] la disposizione dell’art. 2317 c.c. il quale, nelle società in accomandita irregolari, fissa il principio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali del socio accomandante ove egli abbia partecipato alle operazioni sociali, ancorché vada interpretata in correlazione con l’art. 2320 c.c. il quale nelle società in accomandita regolari sanziona con la perdita della limitazione della responsabilità alla quota di partecipazione la violazione da parte del socio accomandante del divieto di trattare o concludere affari per conto della società e di compiere atti di amministrazione, comporta testualmente che la perdita del beneficio della responsabilità limitata non richiede un atto di autonoma iniziativa negli affari sociali ma può derivare anche dalla partecipazione ad un atto di gestione intrapreso dagli accomandatari, sia con riguardo ad atti di amministrazione interna, sia ad atti di rappresentanza esterna, in funzione del momento in cui l’atto viene ad esistenza, prescindendo dall’affidamento incolpevole del terzo sull’atto di gestione.

Inoltre (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, sentenza 6 novembre 2006, n. 23669) la illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’ art. 2313 cod. civ., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all’art. 2304 cod. civ., richiamato dal successivo art. 2318. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni. Tale situazione di identità debitoria emerge con evidenza in sede fallimentare, ove il fallimento della società di persone produce con effetto automatico, ai sensi dell’art. 147 l. fall., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili e il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci (art. 148, comma terzo, l. fall.). Alla stregua di tali postulati, l’atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già di mero titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui.

Particolare risulta anche ultima pronucia della S.C. (Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29260) secondo la quale l’azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato dell’autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell’autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico; pertanto, ove il legale rappresentante di una società in accomandita semplice abbia commesso un reato nello svolgimento dell’attività sociale, del relativo danno rispondono civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili.

1) La responsabilità illimitata per il socio accomandante in virtù del divieto di ingerenza

art. 2320 c.c.[26] soci accomandanti: i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione (Divieto d’immistione interna), né trattare o concludere affari in nome della società (Divieto d’immistione esterna), se non in forza di procura speciale per singoli affari (attenua il divieto dell’immistione esterna). Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

(Potere di controllo) In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Divieto d’ingerenza: o divieto d’immistione

duplice tutela:

a) effetti esterni == per la tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società;

1) è la perdita del beneficio della responsabilità limitata

2) relativamente alla situazione giuridica degli atti compiuti dall’accomandante che agisce privo della procura speciale, si ritiene dalla dottrina (Campobasso) e dalla giurisprudenza[27] prevalenti che non si tratti di atti invalidi, ma inefficaci in quanto compiuti dal falsus procurator, i quali, potranno essere ratificati dalla società non potendo essere obbligata per gli atti compiuti dall’accomandante senza potere.

b) effetti interni == per la tutela degli accomandatari, i cui interessi potrebbero essere compromessi dall’azione dei consoci protetti e resi audaci dalla limitazione di responsabilità. Conseguenza – il socio accomandante può essere escluso ai sensi dell’art. 2286 c.c. vi sono peraltro dei casi in cui l’esclusione non può aversi, e ciò avrebbe luogo nell’ipotesi in cui l’ingerenza dell’accomandante sia stata consentita dagli altri soci.

Per una pronuncia di merito (Tribunale di Torino 14 marzo 1994) il fondamento giuridico ildivieto per il socio accomandante di trattare affari in nome e per conto della società è ricollegabile sia all’esigenza di tutela della posizione dell’accomandatario nell’ambito della gerarchia societaria, sia a quella dell’effettiva rispondenza dell’organizzazione sociale al tipo prescelto e sul quale i terzi fanno affidamento. Ne consegue che la sanzione dell’illimitata responsabilità per tutte le obbligazioni sociali presuppone che l’attività gestoria dell’accomandante abbia superato i limiti necessari per ritenersi sussistere il rischio di nocumento all’affidamento dei terzi sul tipo e compagine sociale oppure alla posizione dell’accomandatario all’interno della stessa.

La Cassazione[28] ha ribadito il proprio orientamento in merito alla figura del socio accomandatario occulto di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le conseguenti responsabilità al socio accomandante.

Secondo la Corte la stessa situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice – la quale è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell’art. 2312 c.c.) – non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull1arnrninistrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.

È indiscusso[29] in realtà che, per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, – vietata dall’art. 2320 c.c. – non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l’accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa. Ad esempio mentre la prestazione di garanzia attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand’anche indebito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di gestione della società.

Diverso trattamento – nel senso che non trattasi di un mero indice – ha ricevuto il caso di una garanzia rilasciata dall’accomandante sotto forma di fideiussione omnibus, in quanto è manifesta l’intenzione del socio di realizzare un continuativo e sistematico intervento di sostegno all’attività di impresa sovvenendo e finanziando la società affinché questa riesca ad ottenere credito verso terzi e quindi collaborando con il socio amministratore per il raggiungimento dello scopo sociale.

È stato altresì ritenuto che il rilascio di fideiussioni illimitate e la sottoscrizione di un contratto di affitto d’azienda, seppur valutati in un contesto complessivo e non atomistico, siano in concreto una violazione del divieto di immistione.

In altre parole, il socio accomandante senza una specifica procura non può compiere alcun atto gestorio, nemmeno il presenza del consenso da parte del socio accomandatario.

Con l’espressione singoli affari, il legislatore ha voluto affermare l’esigenza di un’individuazione specifica dell’attività delegata, sull’implicito – ma chiaro – presupposto che la genericità e indeterminatezza comportino, di per se stesse, l’attribuzione di poteri implicanti scelte che spettano esclusivamente all’accomandatario e si traducono, quindi, in un’indebita ingerenza nell’amministrazione societaria; più pragmaticamente, con l’attribuzione del potere di compiere singoli affari non si può delegare la gestione di un settore dell’attività societaria e pertanto, assume rilievo non tanto l’unicità o pluralità degli atti in cui l’affare può concretarsi, ovvero l’omogeneità degli atti plurimi, quanto la determinatezza dell’affare, nel senso di una specifica individuazione, al fine di verificare se i poteri conferiti non implichino un’ingerenza dell’accomandante nella gestione della società.

La situazione è differente nel caso in cui l’accomandante agisca come falsus procurator , ovvero senza procura. In tale ipotesi, infatti, la società non rimarrà vincolata dall’atto stipulato dal suo socio, a meno che non provveda a ratificare l’atto dallo stesso compiuto (art. 1399 c. c.).

Per la S.C. (Cassazione civ., Sez. II, 19 novembre 2004, n. 21891), difatti nella società in accomandita semplice, l’art. 2320 c. c., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, che compia affari in nome delle società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, se la società eccepisce l’inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato da quel falso procuratore, nessuna obbligazione sorge a suo carico, se il terzo non prova che la società medesima lo ha ratificato.

O ancora, (Cassazione civ., Sez. I, 27 aprile 1994, n. 4019) l’accomandante “falsus procurator” assume responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, poiché qualsiasi ingerenza nell’attività speciale costituisce un comportamento potenzialmente idoneo a determinare un mutamento del tipo sociale e quindi dannoso per la posizione di preminenza dell’accomandatario

In definitiva, è stato ritenuto che il comportamento del socio accomandante che si qualifichi direttore generale, institore o titolare dell’azienda configuri certamente un’ipotesi di ingerenza nell’amministrazione della società in violazione delle norme codicistiche regolatrici della materia.

Assoggettabilità al fallimento

Occorre evidenziare che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel sostenere l’assoggettabilità al fallimento del socio accomandante che sia decaduto dal beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, nel caso in cui fallisca la società in accomandita di cui lo stesso fa parte.

E’ stato confermato il consolidato orientamento (Cass. 3 ottobre 1997, n. 9659, Cass. 12 settembre 1992, n. 10341) in base al quale l’art. 147 legge fall. si applica non solo nei confronti dei soci con responsabilità illimitata ab origine, ma anche nei confronti di coloro che siano divenuti illimitatamente responsabili per tutte le obbligazioni sociali.

Se la pronuncia in commento conferma l’orientamento secondo il quale sono preclusi all’accomandante atti sia di gestione interna, sia di rappresentanza esterna, i quali ultimi possono concernere sia la conclusione di negozi giuridici, sia la preparazione alla loro conclusione, è evidente che il carattere di specialità della procura conferita dall’accomandatario va rapportato alla determinazione degli atti che, in virtù di detta procura, l’accomandante è legittimato a compiere.

Con altra pronuncia la S.C. (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, sentenza 19 dicembre 2008, n. 29794) aveva stabilito che nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma dell’art. 2320 cod. civ., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, la quale, in attuazione del principio di tipicità di cui all’art. 2249 cod. civ., è volta ad impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale società, costituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai sensi dell’art. 2318 cod. civ., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predetta società va esteso, ex art. 147 legge fall., anche all’accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all’amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi.

Infine si discute se, qualora l’accomandante non abbia ancora adempiuto la prestazione del conferimento, i creditori possano agire direttamente sul suo patrimonio, ovvero se possono farlo solamente in via surrogatoria (esercitando cioè i diritti che competono in via originaria solo alla società).

1) teoria dell’azione diretta – i sostenitori di questa tesi[30] affermano che la quota di conferimento del socio accomandante equivale ad una garanzia a favore dei creditori sociali e, in quanto tale, è in suscettibile di modificazioni da parte dei soci. L’obbligo di prestazione da parte dell’accomandante, quindi, garantisce in primo luogo i creditori.

2) La teoria dell’azione in via surrogatoria[31] – sembra preferibile[32], anche a parere di chi scrive, questa seconda opinione la quale parte dal presupposto che l’adempimento da parte dell’accomandante all’obbligazione di eseguire il proprio conferimento, priva la società e i creditori sociali di qualunque azione nei suoi confronti.

Le conseguenza che derivano dall’eventuale inadempimento non sono diverse da quelle che dipendono dalla mancata esecuzione di un obbligo.

Il soggetto legittimato ad agire per ottenere l’esecuzione coattiva sui beni del socio debitore, infatti, è la società e, solo in via surrogatoria (2900) i creditori sociali; l’azione di quest’ultimi è però diretta alla formazione del fondo sociale perché solo su quest’ultimo il creditore può soddisfarsi.

Sorrento, 24/3/2011

Avv. Renato D’Isa

NOTE

[1]Il socio di società di persone è responsabile in via solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali e, dunque, anche per le obbligazioni tributarie ancorché egli non assuma la qualità di obbligato in rapporto agli atti impositivi notificati alla società – quale centro autonomo d’imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Conseguentemente, esaurito il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale egli può essere chiamato al soddisfacimento della residua pretesa fiscale previa notifica del solo avviso di mora non essendo necessaria la notifica dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento avendo peraltro il socio ampia facoltà di impugnazione anche avverso gli atti presupposti, giusta il disposto dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992. Cass. civ., Sez. V, 08/07/2008, n. 18649, principio già espresso in altra sentenza, ovvero: il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, ai sensi dell’art. 2291 c.c., a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. È, pertanto, legittimo che l’amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva nei confronti del socio, ancorché receduto, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di opporre, in sede di impugnativa dell’avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l’avviso di accertamento, in quanto socio all’epoca in cui il debito tributario è sorto. Cass. civ., Sez. V, 16/05/2007, n. 11228 e Cass. civ. Sez. lavoro, 12/04/2010, n. 8649

[2]Cass. civ., Sez. I, 18/06/2009, n. 14165

[3] Cass. civ., Sez. I, 05/11/1999, n. 12310

[4] Cass. civ., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036, Cass. civ. Sez. I, 15/01/2009, n. 816, Cass. civ. Sez. I, 23/05/2006, n. 12125 e Cass. civ. Sez. I, 05/05/2004, n. 8531

[5] Cass. civ., Sez. I, 11/05/2005, n. 9917

[6] Cass. civ., 14/12/1978, n. 5947

[7]Il beneficium excussionis si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 c. c.) o di società semplice (art. 2268) – la cui disciplina si applica anche alle società di fatto – poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/12/1990, n. 11921

[8] Cass. civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8011

[9] Cass. civ., Sez. I, 31/07/2008, n. 20891

[10] Cass. civ., Sez. I, 05/11/1999, n. 12310

[11] Cass. civ., Sez. III, 20/04/2010, n. 9326

[12]E’ legittimo ed efficace il pignoramento cui il creditore particolare del socio di società di persone sottoponga la quota di liquidazione che spetterà allo stesso al momento dello scioglimento del rapporto, con differimento dell’effetto satisfattivo al momento della liquidazione della società, quando, su istanza del creditore procedente, sarà rinnovata la dichiarazione del terzo al fine di verificare qual è l’effettivo valore della quota.Trib. Monza, 08/05/2000

[13]Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. Cass. civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15605

[14]App. Milano, 23/03/1999

[15] Trib. Ravenna, 12/04/1994

[16] Cass. Civ. Sez. 1, n. 676 del 12/03/1973

[17]Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Cass. civ., Sez. I, 16/01/2009, n. 1040

[18] Cass. civ., Sez. I, 18/08/2006, n. 18185

[19] Cass. Civ., 11/6/1987, n. 5106

[20]art. 2265 c.c. patto leonino: è nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Il fondamento, non è unitario, ma bisogna distinguere tra le due esclusioni;

1) in quanto agli utili, deve trovarsi nell’essenza stessa della società : profit organization costituisce un elemento essenziale del contratto.

2) In quanto alle perdite, fra le varie tesi (ragioni di carattere morale – politico – incompatibilità con la causa del contratto sociale) sembra preferibile l’opinione (Graziani) di chi ritiene che il fondamento vada ritrovato negli stessi principi che vietano la pattuizione usuraria.

L’opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza respinge un’interpretazione letterale e ritiene, giustamente, che la disposizione in esame vada intesa nel senso che ai soci debba in ogni caso, venir riservata una partecipazione non irrisoria (anche se non proporzionale al valore dei conferimenti) e inoltre che tale partecipazione sia, in concreto realizzabile.

La nullità del patto comporterà la nullità della partecipazione del socio leone, qualora risulti che senza quel patto non avrebbe partecipato alla società.

[21] Cass. civ., Sez. V, 06/09/2006, n. 19188

[22] Cass. civ., Sez. V, 01/02/2006, n. 2215

[23]Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 24 marzo 2011 n. 6734

[24] Trib. (Ord.) Bologna, Sez. IV, 10/07/2008,Cass. civ. Sez. I, 16/01/2009, n. 1040, Cass. civ. Sez. III, 14/06/1999, n. 5884 e Cass. civ., Sez. III, 17/01/2003, n. 613

[25] Cass. Civ., 26/2/1988, n. 2041

[26]Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma dell’art. 2320 cod. civ., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, la quale, in attuazione del principio di tipicità di cui all’art. 2249 cod. civ., è volta ad impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale società, costituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai sensi dell’art. 2318 cod. civ., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predetta società va esteso, ex art. 147 legge fall., anche all’accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all’amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi. (Cassa e decide nel merito, App. Reggio Calabria, 24 febbraio 2006)Cass. civ., Sez. I, 19/12/2008, n. 29794

[27]Nella società in accomandita semplice, la stipulazione di un contratto da parte del socio accomandante comporta la perdita della limitazione della responsabilità ex art. 2320 c.c., ma non anche la responsabilità della società e dei soci accomandatari per il contratto stipulato dal falso procuratore, salva l’ipotesi di successiva ratifica. Cass. civ., Sez. II, 19/11/2004, n. 21891

[28]Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile, 3/6/2010, n.13468

[29] Cass., sez. I, 14/1/1987, n. 172, Cass., sez. III, 28/7/1986, n. 4824, Cass., sez. I, 15/12/1982, n. 6906, Cass., sez. I, 26/6/1979, n. 3563

[30] Brunetti

[31] Ferri e Cottino

[32] Capozzi

Leave a Reply